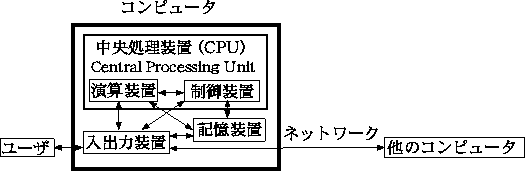

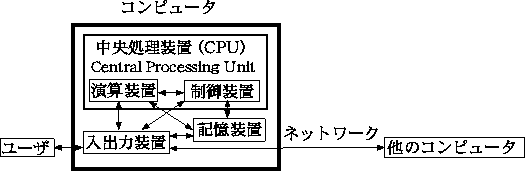

皆さんが使うコンピュータは, 大ざっぱにいって図のような構成になっています.

- 入出力装置

- データを入力し出力するための装置です.

これを通じて人がコンピュータとやり取りします. この講義では,

入力装置としてキーボードとマウスを使い, 出力装置はディスプレイを使います.

- 中央処理装置(CPU)

- データの処理を実際に行う

コンピュータの心臓部です(制御装置と同じパッケージになっていることが

多い). CPU の以下の 4 つのステップを電源の入っている限り繰り返します.

- 命令を主記憶から読み出す

- 命令を解読する

- その命令を実行する

- 割り込み(緊急を要する処理)の有無を調べ, あれば受け付ける

- 記憶装置

- データを処理のために蓄えておく場所です.

蓄えられている時間によって 1次記憶装置(主記憶装置, 電源を切れば

記憶した内容が消える) と 2次記憶装置(補助記憶装置,

電源を切っても記憶した内容は消えない)に分類されます.

1次記憶装置(主記憶装置)には, 半導体メモリが主に使われ,

2次記憶装置(補助記憶装置)には磁気ディスク(ハードディスク)

が使われることが多いのですが,

最近, 様子が変わってきました.

今のコンピュータの特徴付けは, だいたい次のようになります.

- 電子式: 半導体素子を使った電気的なスイッチを利用してる.

- ディジタル: 2進法を用いた有限桁数の数で計算している.

- プログラム内蔵方式: プログラムを取り替える事が簡単.

- 逐次処理: 基本的なところでは 1つ 1つを順に処理しており,

多数の同時進行はできない.

Subsections

student

2019-04-12